1. Monsunklima 2. Wüstenklima 3. Wiesenklima

Der erste Typus wird in einem weiteren Kapitel in ein „chinesisches“ und ein „japanisches“ Monsunklima weiter ausdifferenziert. Aus diesen verschieden Umwelttypen leitet Watsuji dann bestimmte Charakteristika der sich unter deren Bedingungen entwickelnden Völker ab. Auch wenn man der Grundthese der regionalen geographischen Bedingtheit einer menschlichen Gemeinschaft ohne weiteres zustimmen kann, so scheinen einem die hier gegebenen Charakterstudien verschiedener „Völker“ doch etwas grob geschnitzt zu sein. Das Ganze erinnert unangenehm an Spenglers Geschichtsdeutung in „Der Untergang des Abendlandes“. Im vierten Kapitel des Buches macht Watsuji die praktische Probe aufs Exempel der Theorie und stellt die Frage nach dem Einfluss des gegebenen Ortes auf die Kunst. Hier liegt neben der konstruktiven Kritik an Heidegger mit Sicherheit der entscheidende Wert dieser Schrift. Nachdem im internationalen Zirkus des Kunstbetriebs die regionalen Unterschiede fast gänzlich nivelliert worden sind, „weil die Welt, wie es scheint, zu einem einzigen >Ort< zusammengeschrumpft ist“. (Seite 195) Watsuji wählt daher kaum verwunderlich ein Beispiel, bei dem die geographische Lokalität und die damit verbundenen klimatischen Bedingungen eine entscheidende Rolle spielt: den Japanischen Garten. Dreht sich in der abendländischen Debatte des 19. Jahrhunderts alles um Symmetrie, Proportion und Ordnung, so stellt Watsuji dem ein völlig anderes Verständnis von Kunst gegenüber: Dieses ist weniger rational als vielmehr emotional. Es geht weniger um geometrische Verhältnisse, die sich numerisch bestimmen lassen, als vielmehr um die „Ausgewogenheit von Kräften“. Dieses Verständnis der Kunst lässt sich mit Begriffen wie „Einklang“, „Harmonie“, „Balance“ und „Gleichgewicht“ wiedergeben. Es ist also eine Kunstauffassung, die nach einem „stimmigen“ Verhältnis verschiedener, nicht notwendig gleichrangiger Momente strebt – im Falle der Gartenkunst notwendig auch ein Verhältnis zu den topographischen und klimatischen Gegebenheiten. Dieses stimmige Verhältnis spricht beim Betrachter weniger ein rationales als vielmehr ein emotionales Verständnis an. Es geht um die spürbare „Angemessenheit“ einer Komposition und nicht um deren erkennbare Regelhaftigkeit, weniger um ein „Sehen“ als vielmehr um ein „Fühlen“ (Seite 217). Die Kunst zielt auf das Erzeugen einer Atmosphäre ab, die sich auf die Stimmung des Betrachters überträgt. Watsuji schließt seine Betrachtungen mit einer Zusammenfassung der Entwicklung des Klima-Begriffs in der deutschen Philosophie bei Herder, Hegel und Marx. Diese zeigt, dass die lokale Gebundenheit des Menschen in der Philosophie des 18. Und 19. Jahrhunderts, also im Zeitalter der Systeme, eher eine untergeordnete Rolle spielt. Erst das 20. Jahrhundert bringt hier mit der Phänomenologie und der Hermeneutik eine Wende.

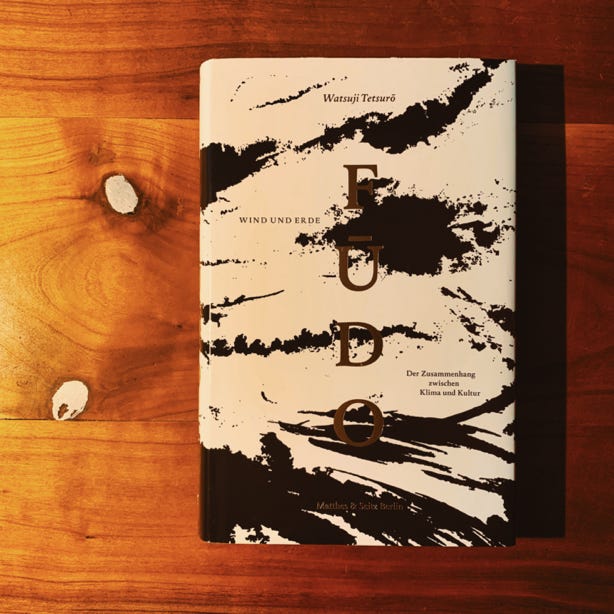

Der Wert Der Schrift „Fūdo – Wind und Erde“ liegt eindeutig in der Einsicht, dass zu unserem Menschsein notwendig bestimmte topographische und klimatische Gegebenheiten gehören, die unsere Befindlichkeit nachhaltig beeinflussen. Aus der Auseinandersetzung mit diesem Einfluss erwächst eine persönliche ebenso wie eine gesellschaftliche Haltung gegenüber unserer Umwelt. Zu dieser Haltung gehört wesentlich die künstlerische Auseinandersetzung. Damit ist „Fūdo“ nicht nur eine kritische Auseinandersetzung mit einer Position der europäischen Philosophie des 20. Jahrhunderts, es ist auch ein Grundlagentext der Theorie von Landschaftsplanung und in extenso der Architektur.