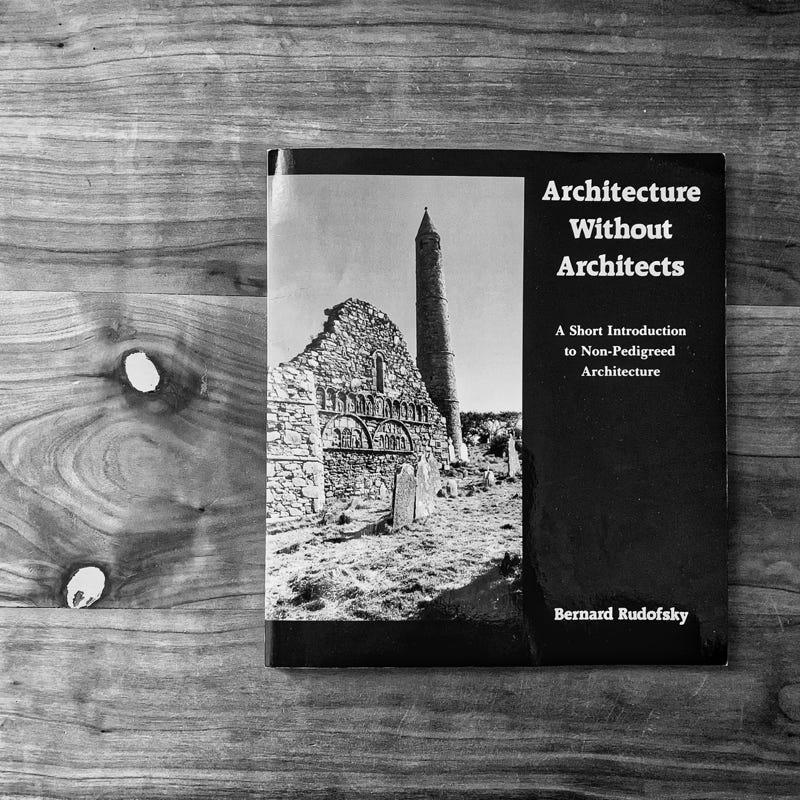

Da es sich um einen Ausstellungskatalog handelt, ist klar, dass der Fokus dieses Bandes auf den, zum Teil sensationellen, Schwarz-Weiß-Abbildungen liegt. Begleitet werden diese Abbildungen durch kurze und wohl durchdachte Erläuterungen, die die Darstellungen jeweils einem Themengebiet zuordnen. Dadurch kann Rudovsky zeigen, dass sich über die Zeit hinweg und überall auf der Erde immer wieder ähnliche architektonische und städtebauliche Gestalten herausbilden.

Bernard Rudofsky stellt dem weitaus größeren fotographischen Teil eine kurze Einleitung voran. Hier argumentiert er überzeugend, dass ein Großteil der Architektur in der von Europäern geschriebenen Baugeschichte gar nicht, oder wenn, nur am Rande, vorkommt. Wenn sich die Historie, so Rudofsky, nur mit namhaften Architekten und Stilen auseinandersetzt, dann übersieht sie wesentliche, der Architektur inhärente Gestalten und Muster, die ursprünglich dem menschlichen Bauen entspringen. Man könnte diese Gestalten „emergente“ oder „archaische“ Momente der Architektur nennen. Gestalterische Phänomene also, die sich – egal wann oder wo Menschen bauen – abhängig von den topographischen und klimatischen Bedingungen –immer wieder einstellen. Das sind genau jene immer wiederkehrenden Gestalten, denen sich eine grundlegend anthropologische Architekturtheorie widmen sollte. Bisher hat diese Auseinandersetzung nicht stattgefunden – auch nicht in der Nachfolge Rudofskys. Es wäre vielleicht einmal interessant die zahlreichen vergleichenden Abbildungen in „Architecture Without Architects“ mit Tetsurō Watsujis „Fūdo – Wind und Erde – Der Zusammenhang zwischen Klima und Kultur“ parallel zu lesen. Denn auch Watsuji vertritt die These, dass sich Kultur weniger historisch als vielmehr topografisch oder geografisch herausbildet.

Der Autor selbst ringt um Worte, wenn er dieses Phänomen emergenter Gestalten sprachlich zu fassen versucht: „For want of a generic label, we shall call it vernacular, anonymous, spontaneous, indigeneous, rural as the case may be.” (Preface, Seite 1) Besonders das Wort “vernacular” wird seither in der Architekturtheorie inflationär bis zur totalen Sinnentleerung gebraucht. Was heißt das eigentlich „vernacular“ Woher kommt der Begriff? Es überrascht nicht, dass dieser Begriff aus der, in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so mächtig gewordenen Linguistik stammt. Als „vernacular“ wird eine gesprochene Sprache bezeichnet, die sich nicht an die vorgegeben Regeln der Schrift- beziehungsweise Hochsprache hält – Idiome und Dialekte also, das heißt lokale Formen einer lebendigen Sprache, deren Regeln sich von selbst herausbilden. Streng genommen meint „vernacular“ also lokal typische Formen, die wie von selbst regelhaft entstehen, emergente Formen also. Hierin liegt eine gewisse Analogie zwischen Architektur und Sprache. Ich meine die Tatsache, dass sich bei diesen beiden zwischenmenschlichen „Medien“ aus sich selbst heraus regelmäßige Strukturen ergeben.

Es ist Rudofskys Verdienst, dass er seine vergleichenden Studien über Zeit und Raum hinweg ausdehnt und architektonische Konstellationen nicht historisch, sondern strukturell miteinander vergleicht. Das heißt er betrachtet Architektur nicht als Entwicklung im Sinne eines Fortschritts, sondern als Phänomen. Rudofsky vertraut dabei zurecht auf die Kraft der Bilder. Fast sechzig Jahre nach dem Erscheinen von „Architecture Without Architects“ ist dieser kleine Bildband immer noch eine beeindruckende Darstellung architektonischer uns städtebaulicher Grundformen.