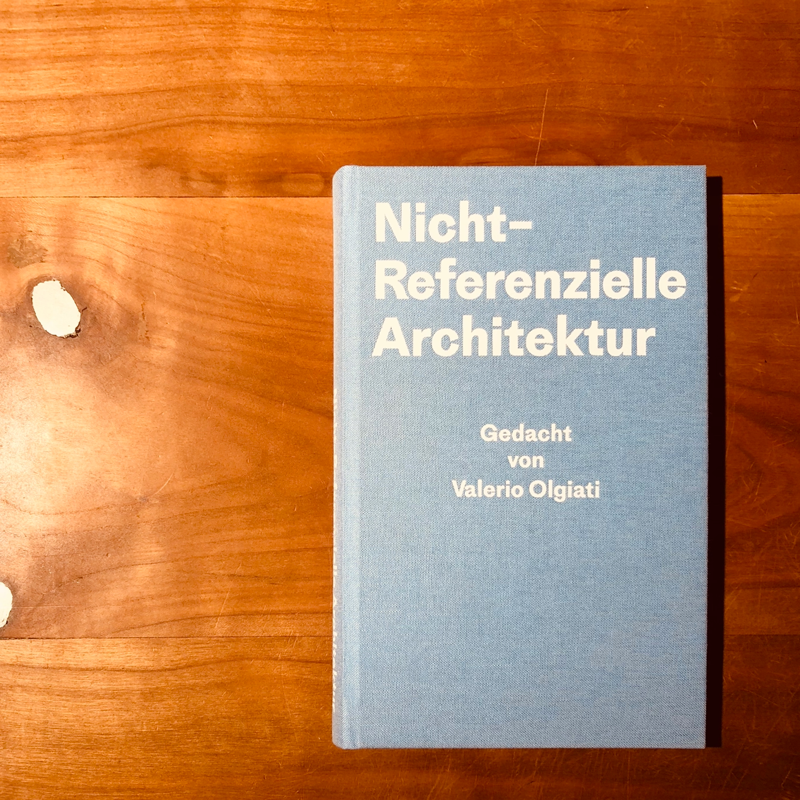

Gleich auf der ersten Seite des Textes werden die Ziele der Schrift formuliert:

„Zwei Ziele verfolgt es [dieses Buch]: Zum einen ist es ein Traktat, das Architekten eine neue Sichtweise auf gesellschaftliche Strömungen der nicht-referenziellen Welt präsentiert, in deren Rahmen sie notwendig operieren müssen. Zum anderen ist es ein Pamphlet, das als Leitlinie und Orientierung dienen soll in Bezug auf nicht-referenzielle Architektur. Anders, direkter gesagt: Dieses Buch ist der erste Schritt einer neuen Herangehensweise an die gegenwärtige nicht-referenzielle Welt, wie sie sich uns Architekten darbietet. Das Buch vermittelt Architekten die Grundlagen dafür, wie nicht-referenzielle Architektur in dieser nicht-referenziellen Welt entworfen werden kann.“ (Seite 8)

Allein in diesem kurzen Abschnitt erscheint das Adjektiv „nicht-referenziell“ fünf Mal. Es wird auch im übrigen Text inflationär gebraucht. Das Adjektiv qualifiziert einerseits unsere gegenwärtige Welt und andererseits mögliche Architekturen, die – so vermuten wir – dieser Welt oder diesem Weltzustand entsprechen. Adjektive sind Zuschreibungen zu einem Substantiv, durch die diese näher qualifiziert werden. Die Blume ist schön, der Baum ist groß, das Haus ist nicht-referenziell… die Architektur… die Welt. Hier wird sowohl über den Zustand der Welt als über den der Architektur etwas qualitativ ausgesagt, darüber wie sie sind oder zu sein haben. Philosophisch betrachtet handelt es sich um eine Begriffsteilung (Dihairesis) nach dem Schema „genus proximum“ und „differentia specifica“. Unter verschiedenen Welten gibt es referenzielle und nicht-referenzielle. Die spezifische Differenz, nach der hier mögliche Welten klassifiziert werden, ist der Begriff der Referenz oder der Referenzialität. Ebenso scheint es sich mit den verschiedenen Architekturen zu verhalten. Seltsamerweise wird zunächst referiert, was denn nicht-referenzielle Architektur ist und erst im zweiten Schritt, warum wir denn in einer nicht-referenziellen Welt leben. Beziehungsweise diese Erklärungen laufen ständig durcheinander. Eine bestimmte Systematik ist nicht zu erkennen. Der zentrale Begriff der Referenz wird von den beiden Autoren nicht geklärt. Darin liegt eindeutig der fundamentale Mangel dieser Schrift.

Darüber hinaus wimmelt der Text nur so von kryptischen Verweisen (Referenzen) auf alle möglichen Autoren, Denkansätze und Strömungen der geistesgeschichtlichen Moderne. Leider machen es einem Olgiati und Breitschmid durch Ihre Verweigerung mittels einer ordentlichen Zitation den jeweiligen Autoren die Referenz zu erweisen unmöglich diese Verweise nachzuverfolgen. Oswald Spengler wird hier beispielsweise zum „berühmten Geschichtsphilosophen“ ausgerufen (Seite 8). Ein Satz aus Heideggers „Der Ursprung des Kunstwerks“ wird völlig aus dem Zusammenhang gerissen wiedergegeben (Seite 19). „Die Philosophen“ werden namenlos herbeigezogen, die „den Begriff des Künstlers auf den Menschen an sich ausgedehnt haben“ (Seite 16) – gemeint ist Nietzsche, von dem Breitschmid etwas zu verstehen meint. Kryptisch raunt man von „nicht wenigen Gelehrten“ (Seite 18) oder von „[e]inige[n] der klügsten Köpfe]“ (Seite 20). Wer das ist? Keine Antwort! So geht es in einem fort. Das ist ein weiterer gravierender Mangel, der den Mangel der unreflektierten Begrifflichkeit erheblich verschärft. Letztlich handelt es sich um einen Haufen Aufgelesenes, der hier über dem Leser ausgekippt wird. Es bleibt ihm selbst überlassen, sich daraus einen Reim darauf zu machen, was die beiden Autoren unter einer nicht-referenziellen Welt verstehen wollen.

Was die beiden ungefähr mit ihrer Begrifflichkeit meinen könnten, habe ich mir wie folgt aus den ersten beiden Abschnitten des Textes zusammenklaubt: Wir leben in einer Welt ohne allgemeingültige Bezüge: „[…] weil unsere Gesellschaft zum ersten Mal in der Geschichte auch ohne ein grundlegendes Verständnis von kulturellen und historischen Beziehungen gut funktioniert. […] Das ist für uns alle neu! Diese Situation einer nicht-referenziellen Welt betrifft die Architektur massgeblich [sic!].“ (Seite 15f) An anderer Stelle wird die Beschreibung unseres heutigen Weltzustandes fast wortgleich wiederholt:

„Wir leben in einer vollkommen heterogenen, polyvalenten, pluralistischen, dezentralisierten Welt, in der zu jeder Zeit und an jedem beliebigen Ort alles möglich ist. Was im Vergleich zu der Situation vor gerade mal zwanzig Jahren vollkommen anders ist, ist der Umstand, dass heute jeder – und damit meinen wir wirklich jeder – informiert ist. Unsere Mobilität und unsere Art, miteinander zu kommunizieren und uns gegenseitig zu informieren, offenbaren die Veränderung der letzten beiden Dekaden zwar am deutlichsten, wesentlicher als diese technologischen Innovationen ist aber die Tatsache, dass wir heute nicht mehr ernsthaft von der Existenz irgendeiner Art von Firmament über uns oder einem festen Grund unter uns ausgehen.“ (Seite 34f)

Die nichtreferenzielle Welt wird im Weiteren als Folge der Postmoderne beschrieben. Diese wiederum erhält das Prädikat eines „multikulturellen Ideals“ das den beiden kleinen Schweizern höchst suspekt erscheint. „Wir leben in einer nicht-referenziellen Welt, die nicht mehr vom Ideal einer stets wachsenden Vielfältigkeit dominiert wird, dessen Ziel eine ausbalancierte Gesellschaft ist, in welcher all diese Werte koexistieren. Dieses Gesellschaftsmodell einer Koexistenz der Werte siecht rasend schnell dahin, wenn es nicht schon ausgestorben ist.“ (Seite 17) Das ist eine besonders dreiste Behauptung aus dem Repertoire der „neuen“ Rechten, für die die Autoren keinerlei Belege liefern.

Das Adjektiv „nicht-referentiell“ wird über eine Serie weiterer Adjektive bestimmt: „Wie können wir in unserer äusserst [sic!] beziehungslosen, heterogenen, polyvalenten, informellen, dezentralisierten, expandierenden und immer ideologiefreieren Welt Gebäude planen […]“ (Seite 20). Eine referenzielle Welt wäre dann ex negativo als beziehungsreich, homogen, monovalent, formell, zentralisiert und statisch beziehungsweise zentripetal zu beschreiben. Auch ohne Heideggers umfangreiche Analysen von Welt und Weltlichkeit zu kennen, bemerken wir schnell, dass es sich hierbei um Grenzwerte ein und desselben Begriffs handelt und eben nicht um eine spezifische Differenz. Welt als transitives Verweisungsganzes kann weder als vollständig homogen noch als völlig disparat gedacht werden. Im ersten Fall würde das lebendige Verweisungsgefüge der Welt erstarren im zweiten Fall aufhören als Gefüge zu existieren, das heißt die Welt, die ja wesentlich als Zusammenhang zu denken ist, würde in Unzusammenhängendes zerfallen. Die totale Ausgerichtetheit auf einen einzigen Sinn und die völlige Sinnlosigkeit der Welt sind Grenzwerte von Welt. Also die Grenzen, an denen Welt aufhört Welt zu sein. Damit verliert aber die Gegenüberstellung von referenzieller Welt und nicht-referenzieller Welt, wie sie Olgiati und Breitschmid vornehmen, ihren Sinn. Wenn das so ist, und wenn Architektur in gewissem Sinne „weltbildend“ ist, dann kann von einer nicht-referenziellen Architektur, wie sie die beiden Autoren verstehen wollen, gar keine Rede sein.

Auch die These, dass die Menschheit in der Wende vom Industrie- zum Informationszeitalter vollständig den Boden unter den Füßen verloren hat und ihr durch nichts mehr Grenzen (Firmament) gesetzt sind, scheint mir etwas verwegen. Im Angesicht der klimatischen Veränderung und am Rande der ökologischen Katastrophe, werden der Menschheit zum ersten Mal in der Geschichte die irdischen Grundlagen ihrer Existenz voll bewusst und damit zum zweiten Mal – nach Hiroschima und Nagasaki – die Möglichkeit ihrer vollständigen Vernichtung, das heißt ihre Endlichkeit als solche. Wenn das keine Grenze beziehungsweise Grenzerfahrung ist, dann weiß ich nicht.

Valerio Olgiati liefert mit dem Titel „Nicht-Referenzielle Architektur“ ein postfaktisches Manifest, in dem er rückwirkend seine gebauten Werke architekturtheoretisch zu legitimieren versucht. Was als persönliche Handschrift eines bedeutenden Architekten durchaus seinen Charm hat, wird uns hier als Antwort auf die Nöte unserer „gottlosen“ Zeit verkauft. Das Postulat eines Verlusts kollektiv gültiger Sinnzusammenhänge soll einen neuen, fröhlichen Formalismus rechtfertigen. Nur das Spiel der Formen zählt, der Inhalt ist beliebig und das Material bestenfalls Träger der Form. Was Olgiati und Breitschmid hier anbieten, ist ein architektonischer „Solipsismus“. Ich – oder vielmehr meine Architektur – ist aus sich selbst heraus und für sich selbst gültig. Ich will gar nicht in Abrede stellen, dass Olgiati formschöpferisch ein erfrischend experimentierfreudiger Extremist ist, der mit seinen Werken immer wieder Grenzregionen der Architektur neu kartiert und dadurch die Grenzen des architektonisch denkbaren selbst verschiebt. Das genügt aber nicht als übergreifende Haltungen gegenüber den Herausforderungen unserer Zeit. Das genügt ganz und gar nicht!

Ich erspare es mir hier die sieben „Prinzipien der Nicht-Referenziellen Architektur“ einer kritischen Betrachtung zu unterziehen, gebe aber zu bedenken, dass es die beiden Autoren unterlassen einen Nachweis dafür zu liefern, dass diese „Prinzipien“ alle allein in der „Nicht-Referenziellen Architektur“ – was immer das sein soll – Anwendung finden. Übrigens ein interessantes Wort „Principium“, ist es doch die wörtliche Übersetzung des griechischen archē ins Lateinische. Man könnte sich also fragen, ob nicht das ein oder andere der sieben Prinzipien – Raumerfahrung; Ganzheit; Neuheit; Konstruktion; Widerspruch; Ordnung; Sinnstiftung – grundsätzlich zur Architektur gehören, also Teil ihres Wesens sind. Als mögliche Kandidaten springen hier Raumerfahrung, Ganzheit, Konstruktion und Ordnung wie von selbst ins Auge. Das führt uns wieder zurück zum Vorwurf der ungeklärten Begrifflichkeit: worin liegt genau der Unterschied zwischen einer referenziellen und einer nicht-referenziellen Architektur?

Der letzte Abschnitt dieses Pamphlets widmet sich ironischer Weise der Autorschaft, wo doch bei der eigenen Schrift keineswegs klar wird, wem den letzten Endes diese zuzuschreiben ist – Breitschmid oder Olgiati? An dieser Stelle wird das Ganze endgültig zu Farce. Was hier bemüht wird, sind demiurgische Allmachtsfantasien, wie man sie im 21. Jahrhundert kaum noch für möglich gehalten hätte. Im Grunde ist der „Autor-Architekt“ – seltsamer Pleonasmus – nichts anderes als der Star-Architekt der Jahrtausendwende, einer der sich mit unbedingtem Willen zum eigenen Stil aus der Masse herausheben will. Die (Selbst-) Verklärung des Einzelnen Genius. Dass Architektur gelingen kann, müssen viele Dinge zusammenkommen. Etwas mehr Demut täte gut!

Man kann ohne Übertreibung sagen, dass dieser Text gründlich in die Hose gegangen ist. Wenn man dann noch weiß, dass Breitschmid eine Professur an irgendeiner amerikanischen Universität innehat, dann ist man endgültig fassungslos.