In diesem Buch sollen vier Ikonen der Moderne aus der Perspektive ihrer ehemaligen Bewohner erfahren werden. Ein unerhörter Ansatz. Selten hat man sich in der retrospektiven Architektur-Hagiographie um die Sicht der Bewohner gekümmert. Die sind austauschbar – was bleibt ist das große Werk.

Das ist ein erfrischend neuer – vielleicht auch ein alter, sagen wir phänomenologischer – Ansatz. In vier Gesprächen werden vier Meisterwerke der Moderne aus Sicht derer erfahrbar gemacht, die diese Meisterwerke als Kinder bewohnt haben – also eine Erfahrung, die einerseits ungefiltert durch gesellschaftliche Vorurteile, kindlich gegeben war, die auf der anderen Seite natürlich durch die Sichtweise des Elternhauses beeinflusst gewesen sein muss und die erst heute, aus der Rückschau und durch die Färbung eines gelebten Lebens gegeben wird. Das muss man bedenken, wenn man diese Erfahrungsberichte liest. Diese werden nicht vollständig wörtlich wiedergegeben, sondern sind zum Teil von den Autoren sinngemäß zusammengefasst. Die wörtlich zitierten Passagen sind durch Unterstreichungen hervorgehoben, was eine bessere Unterscheidung von authentischer Aussage und Nacherzählung ermöglicht.

Es handelt sich, wie gesagt, um vier Meisterwerke der Moderne, drei der klassischen und eines der Nachkriegsmoderne. Namentlich sind das Reihenhaus Pankowweg Nr. 3 der Weißenhofsiedlung von J.J.P. Oud in Stuttgart, die Villa Tugendhat von Ludwig Mies van der Rohe in Brno, das Haus Schminke von Hans Scharoun in Löbau und eine Wohnung in der Unité d‘Habitation von Le Corbusier in Marseille. Durchaus bekannte Werke also. Ohne Zweifel Einflussreich und zum Teil heute schon museal verewigt, will sagen nicht mehr bewohnt. Die Villa Tugendhat etwa und das Haus Schminke, beide sind heute Museen. Woraus manch einer ein Scheitern der Moderne ableiten will. Diesen Vorwurf wollen die Autoren mit ihrer Herangehensweise weder untermauern noch widerlegen. „Vielmehr möchten wir [die Autoren] versuchen, die ganz persönlichen, unverwechselbaren und auch vergänglichen Erinnerungen von Menschen festhalten, die ein räumlich unkonventionelle Zuhause hatten.“ (Seite 9)

Dabei können es sich die Autoren nicht immer verkneifen, das Erleben ihre Gesprächspartner in ihr eigenes Weltbild einzuordnen. Dass beispielsweise die Villa Tugendhat keinen besonderen Eindruck auf den Jungen Ernst gemacht zu haben scheint und er sie auch in der Rückschau nicht als besonders heimelig empfindet, verbinden die Autoren mit dem Trauma von Vertreibung und Flucht, dass Ernst Tugendhat am Vorabend des Krieges 1938 im Alter von acht Jahren erlebt hat. Es könnte auch sein, dass die Villa Tugendhat, dass am wenigsten wohnliche und daher für Kinder vielleicht auch am wenigsten eindrückliche der Beispiele ist. Oder vielleicht ist der analytische Philosoph nicht recht empfänglich für Gespür und Gefühl, was seine Umwelt betrifft.

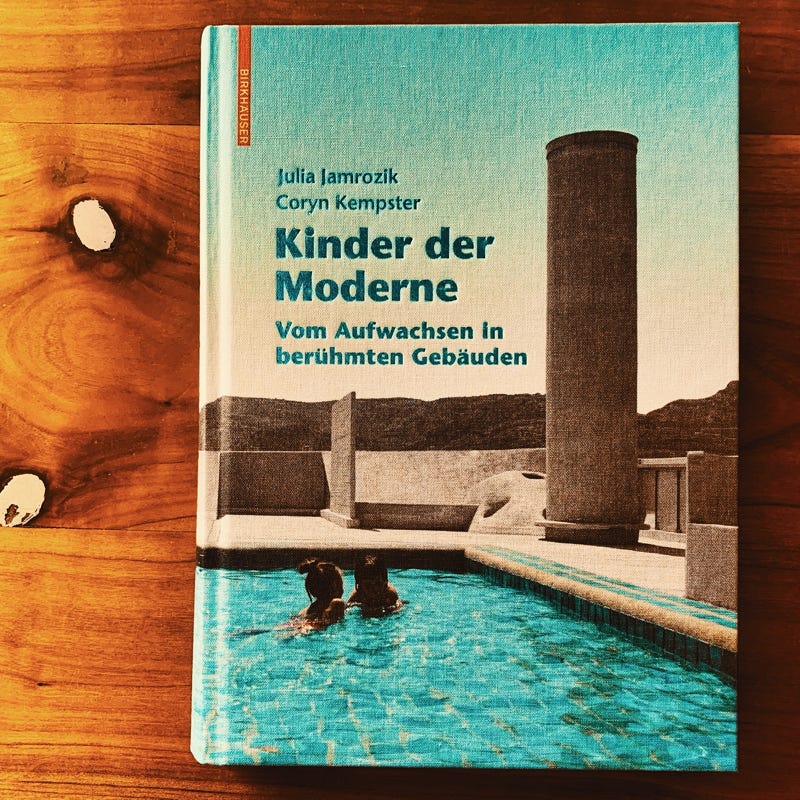

Begleitet werden die Gespräche mit den ehemaligen und heutigen Bewohnern von einer Vielzahl an Bildern – historischen und mehr oder weniger zeitgenössischen – die einen sehr guten visuellen Eindruck der Bauten vermitteln. Ergänzt werden diese Bilder durch eine Reihe historischer Plandarstellungen, die es dem Leser ermöglichen die Gebäude räumlich nachzuvollziehen. Sehr schön finde ich auch die Bilderserien der älteren Herrschaften selbst, die lebhaft und gestenreich einen Eindruck des eigentlichen Gesprächs vermitteln.

Ich muss gestehen, dass ich selbst anfangs sehr skeptisch gewesen bin, als ich das Bändchen das erste Mal in der Hand hielt. Ich habe dann angefangen darin zu lesen, es nach der Passage über die Villa Tugendhat entnervt weggelegt und später wieder hervorgekramt und zu Ende gelesen. Im zweiten Ansatz war es dann doch eine kleine Offenbarung, die Erzählungen der Bewohner des Hauses Schminke und der Unité in Marseille lassen die Werke der Meister tatsächlich in einem ganz eigenen Licht erscheinen. Ein intimer Blick auf große Vorbilder.