1. Empathie Immer wieder betont Neutra die Bedeutung des Einfühlungsvermögens für das Schaffen des Architekten. Es kann keine wirkliche Architektur geben ohne das Sich-Hineinversetzen in die Befindlichkeit anderer Menschen. Es ist die Begegnung mit und das Sich-Einlassen auf den Anderen, die Architektur überhaupt erst möglich macht. Dieser empathische Bezug beruht auf der Einsicht, dass wir als Menschen in den Grundstrukturen unserer Verfassung alle gleich oder doch zumindest sehr ähnlich sind, insbesondere was unsere leibliche Struktur betrifft. Grundsätzliche Unterschiede sind also vor allem kultureller Natur. Dass man dennoch auf den einzelnen Menschen eingehen muss, setz voraus, dass Menschen zwar ähnlich, aber doch auch verschieden sind. Strukturell sind wir uns alle ähnlich, individuell aber durch unsere jeweiligen Lebenserfahrungen doch sehr verschieden. Jeder hat seinen eigenen Charakter. Neutra skizziert daher witzig verschiedene Charakterstudien fiktiver Bauherren – „faszinierend buntfarbige Typen“. Hier tummeln sich „der Phantasievolle; der Ängstliche und Konformist; der Rebell […]; der Nüchterne; der Nörgelnde; der Kleinliche […]; der Schwierigkeitenprophezeier […]; der Mann, der alles nach allgemeinen Grundsätzen behandelt […] der fidele Bruder […]“ (Seite 311) Es gibt „den Fanatiker der Technik“, den „sich brüstenden Spieler“, den „der, ach so gerissen, Verträge schließt“ und so fort. (Seite 312f) Als Architekt versteht man sofort, wovon Neutra hier spricht. Es sind alles nur Rollen in der „Komödie des Lebens“. In jede dieser Rollen muss sich der Architekt hineinversetzen können.

2. Wirkung Deutlich ist Neutra die permanente Wirkung der Architektur auf unsere Befindlichkeit bewusst. Diese Wirkung und das Gespür (Empathie) des Architekten für diese Wirkung ist Neutras zentrales Thema. Dafür ist es notwendig, hinter den Schleier der Zivilisation auf die Natur des Menschen zu blicken.

„Menschliche Erfindungen scheinen uns in künstliche Verhaltensweisen abzudrängen und hineinzuzwingen, in neue Konventionen, Rituale, Zeremonien und Spiele mit sehr komplizierten Regeln. […] Im Gegensatz dazu erklärt sich die Natur von selber; sie braucht andere Erklärungen und donnernde Propheten nur dann, wenn die Verhältnisse bereits pervertiert, verkrümmt sind und zurückgebogen werden müssen“ (Seite 258f)Grundsätzlich sind alle Menschen, was ihre strukturelle Verfassung betrifft, gleich. So sind auch die Wirkungen, die Architekturen auf uns ausüben im Grunde einander ähnlich. Darüber hinaus können wir uns der Wirkung der Architektur kaum entziehen. Wo wir gehen und stehen sind wir ihr ausgesetzt: „Es gibt kein Entrinnen.“ (Seite 301) Umso wichtiger ist es, so Neutra, dass wir uns als Architekten dieser Wirkung bewusst sind und dass wir eben ein gewisses Maß an Einfühlungsvermögen, an Empathie, für die Bewohner unserer Bauten und deren Situation mitbringen. „Der Architekt bleibt mächtig, so ahnungslos er auch sein mag, in seiner schicksalhaft einflussreichen Arbeit.“ (Seite 304) Zu den entscheidenden Einflussfaktoren auf unsere Befindlichkeit, die durch die Architektur erzeugt oder vermittelt werden, gehört vor allem der Umgang mit dem natürlichen Licht. Wie wir dieses „einsetzen“ ist entscheidend für unser Wohlbefinden:

„Die Zeitung zu lesen bei dieser Beleuchtung war nicht meine wichtigste Sorge. Vielmehr sah ich in dieser Beleuchtung einen vorwiegend emotionellen Reiz. Es war offenbar eines der vielen Mittel, endokrine Entladungen auszulösen und die Biochemie des Körpers glücklich zu ändern. Seele und Körper hängen so innig zusammen und der Architekt spricht beide in Einem an.“ (Seite 297)

3. Der gelebte Raum Aus der Wirkung des manifesten architektonischen Bauwerks, seinem Umgang mit Licht und Dunkel, seinem Landschaftsbezug, ergibt sich für Neutra Raum als konkrete Situation. Raum ist gelebter Raum und nicht geometrische Abstraktion.

„Wir Menschen wenigstens orientieren uns, finden uns zurecht und existieren dank sinnlich wahrnehmbarer Formen, die uns umgeben und Reize auf uns ausüben, unsere Körper in bestimmten Lagen und unsere Lebensvorgänge stimulieren.“ (Seite 264)Wir leben in einem vielschichtigen, mit allen Sinnen erfahrbaren, konkreten Raum, in dem wir uns ständig aufhalten und bewegen. Das Bauwerk bildet diesen Raum und ist gleichzeitig Antwort auf und Voraussetzung für unsere Bewegungen in diesem Raum. Es ist zugleich Freiraum und räumliche Geste – zugleich aktiv und passiv, aufnehmend und abweisend, offen und geschlossen, schnell und langsam, bewegt-unbewegt. Architektonischer Raum ist Lebensraum in einem höheren Sinn. Es besteht eine Wechselwirkung zwischen dem Bewohner – je nach Charakter – und der Architektur. Für den Architekten steht diese Wechselbeziehung im Fokus seiner Arbeit. Der Bewohner ist dieser Wirkung oft unbewusst und hilflos ausgeliefert. „Der gestaltende, anordnende Architekt arbeitet für lebende, aber nicht notwendig bewusste Bobachter. Sehr oft sind sie ausschließlich unbewusst.“ (Seite 266) Diese Wechselwirkung macht den gelebten Raum aus, den wir als Architekten entwerfen. Hier begegnen sich Wirkung und (Mit-) Empfindung.

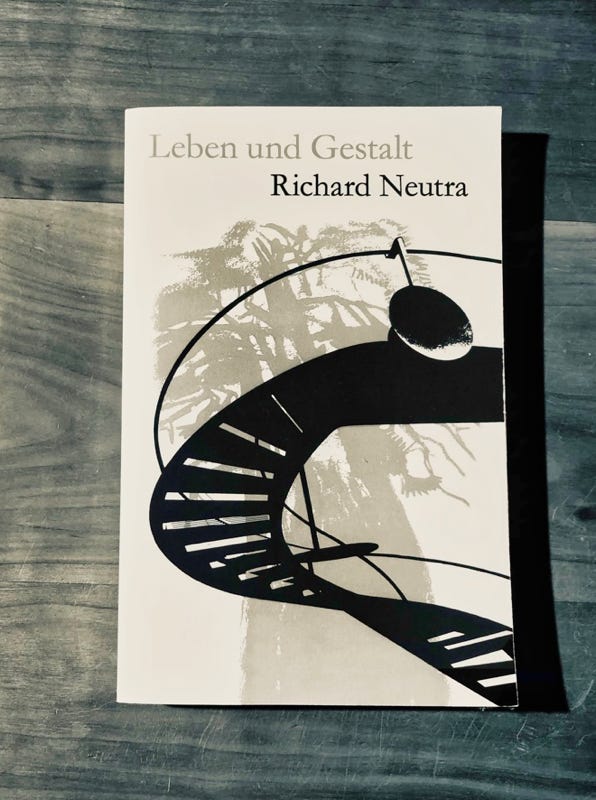

Richard Neutras „Leben und Gestalt“ ist ein einsichtsreiches Buch, das man nicht nur als Architekt gut lesen kann.