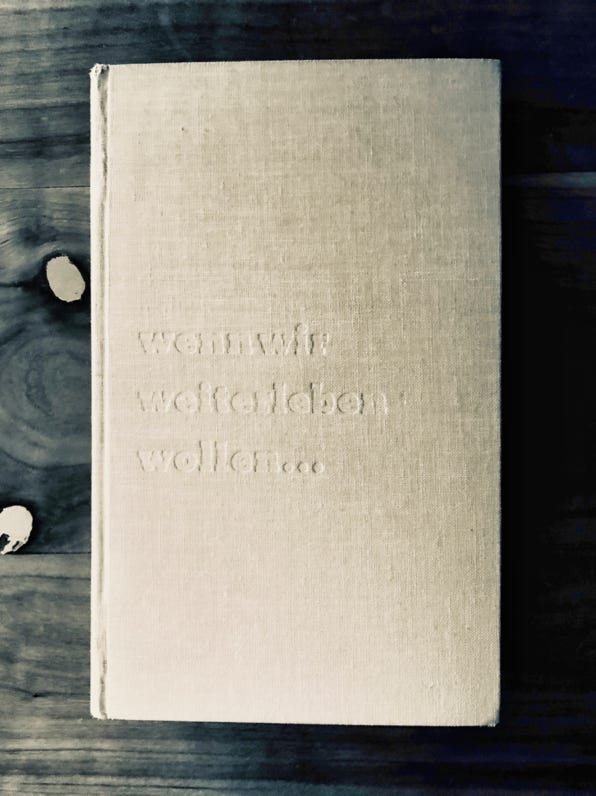

„Wenn wir weiterleben wollen… – Erfahrungen und Forderungen eines Architekten“ von Richard Neutra ist 1956 im Claasen Verlag Hamburg erschienen. Es ist die deutsche Übersetzung der amerikanischen Originalausgabe „Survival through Design“, 1954 erschienen bei Oxford University Press, New York.

Richard Neutra ist als Architekt einer der großen Vertreter der amerikanischen Moderne. Mit „Wenn wir weiterleben wollen…“ liefert er eine hervorragende theoretische Reflexion der grundlegenden Aufgaben des Architekten und stellt sie in einen größeren, das heißt globalen, wenn nicht gar kosmischen, Zusammenhang. Ziel der Architektur ist das „Wohlbefinden und das gesunde Weiterleben“ des Menschen (Seite 278). In diesem Sinne fordert Neutra einen „hippokratischen Eid“ für Architekten, der sie auf dieses Ziel verpflichtet (Seite 393). Das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt ist das zentrale Thema dieser Schrift. Dieses Verhältnis beschreibt Neutra als im heideggerschen Sinne „ek-statisch“: „Gestaltplaner tun ja immer etwas zu der natürlichen, organischen Ausstattung des Menschen hinzu – etwas, das außer ihr liegt und extra-organisch ist.“ (Seite 332) Darin unterscheiden wir uns von den übrigen Lebewesen, die vollständig „organisch“ mit ihrer Umwelt – auch der selbst geschaffenen – verschmelzen. Neutra konzentriert sich dabei auf einen wesentlichen Aspekt der Gestaltung dieses Verhältnisses, den er unter dem Begriff „Technik“ zu fassen versucht. Das Verhältnis des Menschen zu seiner Umwelt allgemein und besonders zu seiner natürlichen Umwelt wird durch Technik – positiv wie negativ – bestimmt.

„Anpassung an die umgebende Natur ist für den Menschen nicht das gefahrenreichste Problem, wie es das für Tiere und Pflanzen war und ist. Sein Problem ist überwiegend genau entgegengesetzter Art: Anpassung seiner endlosen Erfindungen und technischen Neuheiten an die eigene biologisch gerechterweise ehrwürdige und althergebrachte Natur und an das, was für ihn natürlicherweise aufnahmefähig ist und tragbar.“ (Seite 15)Hier klingt ein Motiv aus Günther Anders‘ „Die Antiquiertheit des Menschen“ an, ein Zeitgenosse Neutras, der den Menschen durch seine eigenen wissenschaftlich-technischen Erfindungen und daraus resultierende Maschinerien überholt und zurückgeblieben sieht. Durch seine technischen Entwicklungen entfremdet sich der Mensch nicht nur zunehmend der Natur, sondern zuallermeist sich selbst, indem er immer mehr hinter der sich selbst erzeugenden Perfektion der Maschine zurückbleibt.

„Die Tatsache, daß die künstliche Welt, in der wir existieren, sich dem Leben immer mehr entfremdet hat, ist schon lange offenkundig […] In ähnlicher Weise sind auch wir seit langem von einem populären Glauben durchdrungen – einem Glauben, den Ehrgeiz und Wahn fest an eine mechanische Weise wissenschaftlichen Ausblicks und an die Masseneindruckskraft der industriellen Produktion banden.“ (Seite 49)Als Folge einer kritischen Reflexion der Technik und der damit eng verbundenen (Natur)Wissenschaft gelangt Neutra zu einer Neubewertung des Funktionalismus:

„Alles Menschengeschaffene hat eine Form, und der amerikanische >Pragmatismus< behauptet, daß die Form der Funktion folgt, daß etwas schön ist, weil es wirkt und >arbeitet<. Das ist eine Idee oder Philosophie, die wohl Niemandem während der letzten zehntausend Jahre eingefallen wäre, und so ist sie um den Globus herum recht eindrucksvoll geworden. Genau besehen, erscheint in dem Satz >form follows function< das zweite Hauptwort als etwas Aktives, wie ein in kräftiger Bewegung befindliches Pferd, das hinter sich einen passiven Wagen zieht. Die Idee ist: das Statische, die starre Form folge dem Dynamischen im Schlepptau. Aber Form, Farbe, Gestalt ist keineswegs etwas Passives, sondern vibrierend von Wirkung und Wirksamkeit.“ (Seite 18)Mit dieser Auffassung steht er quer zum Fortschrittsoptimismus des Atomzeitalters – aus heutiger Sicht geradezu prophetisch! In verschiedenen Gedankenexperimenten untersucht Neutra den Einfluss der technisierten Umwelt auf unsere Befindlichkeit und kontrastiert diese mit einer unserer eigenen Natur näheren Umwelt:

„Wenn wir eine Kiefer auf einem Steilufer sehen, gekrümmt und gebogen gegen den Wind, bleibt unsere Vorstellung nicht in den Grenzen der bloßen >sinnlichen Eindrücke< […] Unsere Emotionen sind von Anfang bis Ende damit zusammengeschaltet. Im Bruchteil einer Sekunde empfinden wir die zähe Anstrengung mit, der der alte Baum durch den Sturm ausgesetzt ist. Das Wachstum und die Formung vergangener Jahre, die gegenwärtige Reaktion auf einwirkende Kräfte, der sprechende Ausdruck funktioneller Bereitschaft – der sich darin zeigt, wie sich der Baum dem vorherrschenden Winde entgegenstemmt –, all dies läßt sich kaum von dem trennen, was wir als Form und Schönheit eines gewachsenen Baumes anschauen. Jede doktrinäre Einteilung des ganzheitlichen Eindrucks in einen ästhetischen und einen nicht-ästhetischen Aspekt wäre künstlich und würde die Einsicht in dies integrale Phänomen mehr einnebeln als erhellen.“ (Seite 109f)Die Trennung zwischen pragmatischer Funktion und ästhetischer Wirkung ist künstlich. Architektur muss immer beide Aspekte in ihrer Gestaltung berücksichtigen. Das eine kann nicht zu Gunsten des anderen aufgegeben werden, ohne das innere Gleichgewicht des architektonischen Raums zu zerstören.

„Eine unselige Entgleisung des Denkens hat eine Trennung, ja eine Antithese zwischen >Schönheit< und >Nützlichkeit< begünstigt und das erste Glied dieser Antithese noch mit dem Odium einer überflüssigen und nutzlosen Extravaganz versehen. Seitdem dieser Gegensatz in Geltung ist, kann der erwachsene Mensch, der vor sich selbst Achtung hat, >der Mensch, der im praktischen Leben steht<, nicht anders als für die Nützlichkeit optieren, wobei er dann vielleicht in verlegener Herablassung der >Schönheit< noch ein paar gelegentliche Zugeständnisse macht.“ (Seite 110)Gestalterische „Schönheit“ ist mehr als ornamentales Beiwerk oder „Kunst am Bau“. Das Schlagwort „form follows function“ besagt ja im Grunde auch wenig. Was heißt denn Form und was will man unter dem Begriff einer „Funktion“ alles zulassen? Dem formalen Funktionalismus stellt Neutra eine psycho-somatische Erfahrung von Form und Gestalt gegenüber. Formen sind nicht allein etwas, dass aus bestimmten praktischen Erwägungen oder evolutionären Entwicklungen folgt. Sie sind im Gegenteil gleichermaßen „dynamisch wirksam“. (Seite 147) Formen sind in Neutras Auffassung gleichursprünglich Ergebnis bestimmter Funktionen und Wirkung auf unsere Befindlichkeit. Neutra hält dabei fest, dass solche Wirkungen unterschiedlicher Dauer sein können. Es gibt verschiedene Arten der Gestaltung, die einen mehr oder weniger vergänglichen Reiz auf uns ausüben. In der Architektur sollte man sich darum bemühen, weniger auf spektakuläre Reize zu setzen als vielmehr auf dauerhaft ansprechende Verbindungen von Stoff, Form und Licht. Es ist dieser dauerhafte Anspruch, der einen nachhaltigen Einfluss auf unsere Stimmung ausübt. „Licht“ – das Eröffnende des Raums – kann man mit Neutra in einem weiteren Sinne verstehen. Es ist nicht allein der visuelle Sinn, der uns den architektonischen Raum erschließt. Seine Offenheit wird mit allen Sinnen – Tastsinn, Geruch, Gehör und Sehsinn – erfahren. Neutras Fokus liegt auf der Akustik architektonischer Räume: „Ebenso wie das Licht bringt auch der Schall die Baukörper und Räume ins Klare und läßt Teile von ihnen im Schatten.“ (Seite 181) Es gibt so eine Art „akustischer“ Offenheit der Räume, die – wie Neutra richtig bemerkt – nicht allein mit der (Hohl-)Form der Räume zu tun hat, sondern mehr noch mit der Stofflichkeit der den Raum fassenden Bauteile. „Die Akustik widerlegt den Irrtum, der darin besteht, sich Architektur in abstrakten Formen vorzustellen, die man dann nachträglich in konkretem Material >instrumentieren< könnte.“ (Seite 181). Der Baukörper ist ein „Klangkörper“. Gleiches gilt für das „wirkliche“ Licht, dass sich an der Materie brechen muss, um selbst zur Erscheinung zu kommen. Neutra überträgt diese Erkenntnis nach und nach auf alle Sinne. Räume haben ihren eigenen Geruch, der sich mit den Erinnerungen der Bewohner verwebt. Sie haben ihre eigene Haptik, Wärme und Kälte der verwendeten Materialien. Daraus ergibt sich das vielschichtige Feld der Empfindungen, die wir mit dem Stichwort Behaglichkeit zusammenfassen. Hinzu kommt dann die Ausgestaltung der Räume, die verschiedene Bewegungsmuster suggeriert. Neutra vergleicht diese Muster mit der Choreographie eines Tanzes, die wir immer wieder aufführen, sobald wir einen Raum in der von ihm bestimmten Weise benutzen. Zu den klassischen fünf Sinnen tritt also unser Sinn für unsere eigene leibliche Bewegung hinzu. Zu diesem Bewegungssinn gehört letztlich auch unser Sinn für Gleichgewicht und damit unsere Erfahrung mit der Schwerkraft. Diese treten immer erst dann in den Fokus unseres Bewusstseins, wenn dieses Gleichgewicht gestört wird oder wenn wir uns mit Anstrengung gegen die Schwerkraft bewegen. In der Architektur geht es demnach um Bewegung und Haltung. Was Neutra beschreibt ist das vielfältige Zusammenspiel unserer sinnlichen Erfahrungen in ihrem Zusammenhang mit unserer psycho-somatische Befindlichkeit. Er nennt dieses vielfältige Zusammenspiel „Stereognosis“ (Seite 198ff). Aus der mannigfaltigen sinnlichen Erfahrung des Raums ergibt sich daher zwangsläufig ein gewisser Einfluss auf die Befindlichkeit seiner Bewohner:

„Weil der Architekt in einem Gebäude, das er zu entwerfen hat, sinnfällige Phänomene voraussieht, wird er bestimmte Dimensionen, Formen und Stoffe wählen, die dem Wohlergehen und Behagen des Benutzers dienen sollen. Dieselben sinnlichen Anreize können uns aber, wenn sie schlecht angeordnet sind, auch verstören oder in eine depressive, stumpfe, lustlose oder gereizte Stimmung versetzen.“ (Seite 184f)Neutra stellt daher folgerichtig dem euklidischen Raum einen emotionalen Raum gegenüber, in dem die drei Hauptrichtungen – oben-unten, vorne-hinten, links-rechts – nicht austauschbar sind (Seite 202f). Er nennt diesen Raum „Lebensraum“. Seine Erfahrung ist durch Synästhesien (das Zusammenspiel verschiedener Sinne) und Kinästhesie (die sinnliche Erfahrung der Bewegung) geprägt. Der gebaute Raum muss allen Sinnen plus unserer Erfahrung der Bewegung in diesem Raum Rechnung tragen. Architektur ist „>allsinnlich<“ erfahrbar, das heißt sie erfasst alle Sinne gleichursprünglich und gleichzeitig (Seite 249). Zu den fünf klassischen Sinnen, Sehsinn, Gehör, Geruchs- und Geschmackssinn, sowie der Haptik kommen noch unser Sinn für Bewegung, für Gleichgewicht und Haltung hinzu. Weiter betrifft das auch das Gefühl für unseren Körper als ganzen, Lust und Schmerz. All das schafft unsere Erfahrung des Raums. Dieser Raum erweitert sich von einem emotionalen Raum zu einem Handlungsraum und damit einem sozialen Raum. Er gibt und verschließt Möglichkeiten, schafft Formen der Nähe oder der Ferne, Präsenz oder Distanz. Es ergeben sich daraus räumliche Hierarchien und räumliche Sequenzen (Seite 214ff). Architektur ist die Kunst, die alle Sinne erfasst. Aus seinen Überlegungen zum Lebensraum leitet Neutra einen eigenen Bergriff der Proportion ab, den er von der an das „menschliche Maß“ zurückgebunden sieht. Dem Lebensraum entspricht die „Lebenszeit“, die ebenfalls von der immer gleich ablaufenden mechanischen Zeit der Uhr unterschieden ist: „Wachsen, Altern, Ermüden und Sich-Erholen dagegen sind die physiologischen Uhren, nach denen wir in Wirklichkeit die Zeit abschätzen und an denen sie uns zur Erfahrung wird. (Seite 220) Man kann von einem an das menschliche Leben zurückgebundenen Zeit-Spiel-Raum sprechen, dem die Architektur zu entsprechen hat.

„Wir können nicht umhin, mit Nachdruck auf die für uns gefährliche Zeitlosigkeit der klassischen Geometrie hinzuweisen. Physiologische Zeit und Geometrie sind einander fremd. Und eine zeitfremde Gestaltplanung geht ganz offenbar am Leben vorbei oder läßt es in seinen wichtigsten Zügen verkümmern.“ (Seite 220)Die geometrische Proportion ist dagegen durch beliebig skalierbare „Ähnlichkeiten“ geprägt, „wie die ägyptischen Pyramiden, die ja auch, groß oder klein, einander ähnlich sind.“ (Seite 221) Diese Proportionen können zu menschenverachtender monumentaler Größe anwachsen, ohne dass das ihrer geometrischen Ähnlichkeit irgendeinen Abbruch tut. Für Neutra sind das gefährliche Formalismen, die in leblosen Geometrien erstarren. Wir bedürfen dagegen „einer Gestaltplanung im Hinblick auf Zeit […] die auf einen Komplex von Vorgängen und nicht nur auf einen statischen Zustand von Dingen abgestimmt sein muss“ (Seite 225) Architektur, das bedeutet Leben und Leben, das bedeutet Bewegung. Neben der Proportion entscheidet vor allem das Licht über die visuelle Stimmung des Raums. „Schattenkontraste, Intensität, Glanzlichter und vor allem, Reflexionen uns Ausstrahlung werden hier oft die wichtigsten Themen.“ (Seite 243) Wenn Neutra von Licht spricht, dann meint er das natürliche Licht, das sich im Laufe des Tages, je nach Witterung und Jahreszeit fortwährend verändert. Licht ist für ihn keine Konstante, sondern ein Geschehen. Die Veränderlichkeit dieses Geschehens hängt unmittelbar mit unserer Befindlichkeit zusammen. Architektur wiederum ist der Ort, an dem dieses Geschehen des Lichts zur Erscheinung kommt, an dem es sich abspielt. Architektur selbst ist Teil des Lichtspiels. Eine Existenz ohne das natürliche Licht ist für Neutra nicht denkbar.

„Es ist wahr, der Mensch kann sich abnorm ungünstigen Bedingungen aussetzen und stunden-, wochen-, ja jahrelang unter Strapazen ungünstig beschaffener Umwelt ausharren. Aber die Wirkungen ungeeigneter Umgebung massieren sich oft, und wir müssen eine Buße dafür zahlen, daß wir lange Zeiten unseres Lebens in unnatürlichen, abnormen Umgebungen – wie wir sie jetzt Tag für Tag auszuhalten haben – verleben.“ (Seite 246)Die Architektur kennt keinen „Vorsprung durch Technik“, sie ist ein archaisches Geschäft. Dagegen gibt es sehr wohl ein experimentelles Wissen des Architekten, das er sich – einem Komponisten vergleichbar – durch die praktische Erfahrung mit verschiedenen Instrumenten verschafft. Die Objekte, mit denen experimentiert wird, können in drei Gruppen eingeteilt werden:

- Spezifische Bestimmungsstücke von sinnesphysiologischer Bedeutung. Formen, Farben, Texturen, Festigkeit, fühlbare Elastizität und Verwandtes, alle betrachtet in ihrer Funktion als herausgegriffene Einzelreize.

- Stoffe. Substanzen, mit denen unsere kombinierten Sinnesorgane gewohnheitsmäßig als mit komplexen Reizen umgehen müssen, und wie sie in unserer konstruierten Umwelt vorkommen.

- Zusammenordnungen und Kompositionen. Allseitige Reizkombinationen, etwa ein ganzes Zimmer, das für einen spezifischen Gebrauch entworfen ist, wobei optische, akustische, chemische, mechanische, thermale und andere Faktoren zusammen in den Versuch einbezogen werden. […]“ (Seite 404f)

Dies betrifft die intrinsische Seite der Architektur, will sagen, den architektonischen Raum. Architektur hat aber darüber hinaus einen Bezug zu einem übergreifenden Horizont, in den sie sich einfügt, den das gebaute Werk mit in sich einholt. Gemeint ist das Verhältnis zwischen Architektur und Umwelt. Das ist das Verhältnis von gebauter und natürlicher Welt – techné und physis. Dieses Verhältnis lässt sich in verschiedenen Modi denken. Den traditionellen Gegensatz zwischen einem technisch-rationalen Handeln und einem organischen Sich-Einfügen in die Gegebenheiten der Umwelt verdeutlicht Neutra in einem Bild:

„Eintönige Haufen rechteckiger Häuserblöcke hat man Steilhänge hinaufklettern oder blind an sich windenden Flußläufen enden und über unregelmäßige Halbinseln marschieren lassen. Geometrische Regelmäßigkeit setzte ihren Stolz in die völlige Mißachtung des natürlichen Geländes. In Baltimore, Brooklyn oder auf Manhattan wurden Reihenwohnhäuser zunächst ganz schlicht und ohne Abwechslung aus immer gleichen Backsteinen gebaut. […] Ein unregelmäßig sich ausbreitender Eichbaum wächst mit allen seinen Ästen einem Muster gemäß, das wenig von formaler Geometrie an sich hat; man kann vielmehr leicht sehen, wie das Fließen und Steigen der Säfte und deren Zirkulation das Ganze und jede Einzelheit geformt haben.“ (Seite 417)Das Geplante muss sich mit dem Gewachsenen verbinden. Beides fügt sich – im gelungenen Fall – zu einer neuen Einheit. Dieses Neue ist an die Befindlichkeit des menschlichen Daseins geknüpft: „Immer noch ist der Mensch das Maß aller Dinge, wie es vor Tausenden Jahren verkündet wurde.“ (Seite 424) Nicht so, als würde der Mensch alles beherrschen und alles wäre nur auf ihn hin ausgerichtet. Maß vielmehr in dem Sinne, dass sich der Mensch sich selbst und seiner Umgebung angemessen einfügt. Statistiken und Wahrscheinlichkeitsrechnungen fehlt dafür, ebenso wie technischen Lösungen für selbstgemachte Probleme, das visionäre Moment. Wie wir mit unserer Zukunft umgehen wird sich daher weniger auf wissenschaftlicher und technischer Ebene entscheiden, als vielmehr durch unser Ethos, unsere Haltung. Der Glaube, dass die Wissenschaft autonom und interesselos alles rational abwägt, stammt aus dem 19. Jahrhundert. Oft wird vergessen – so Neutras Deutung –, dass die Wissenschaft selbst, beziehungsweise ihr Ableger – die Technik –, nur Mittel zum Zweck ist und kein Zweck an sich. Ein solcher Zweck an sich kann nur der Mensch oder die menschliche Gemeinschaft sein, wie Neutra, in Anlehnung an Kant, festhält. „Wenn diese Wahrheit vergessen wird, wenn die angebliche wissenschaftliche Einstellung das Monopol über alles andere in Anspruch nimmt, dann kann es geschehen, daß kalte Gleichgiltigkeit verbunden mit wuchernder Erfindungsgabe Katastrophen ausbrütet.“ (Seite 459) In diesem Spannungsfeld zwischen Mittel und Zweck, Technik und Mensch, bewegt sich der Architekt als Mittler. Daher ist sein Handeln nur bedingt wissenschaftlich-technisch bestimmt, wenn überhaupt:

„Ein Architekt, kann, wie andere Künstler auch, niemals etwas beweisen, wenigstens nicht im strengen Sinn des Worts. Es muß sich langsam selbst für andere erweisen. Er muss zufrieden sein, wenn das Schicksal ihm in seinem kurzen und mit Arbeit überlasteten Leben die Gunst gewährt, jüngere Menschen anzuregen, daß sie ihrerseits seine Arbeit fortsetzen mögen – zum Besten des Lebens selbst.“ (Seite 462)

Richard Neutras theoretisches Hauptwerk „Survival throug Design” ist heute so aktuell, wie an dem Tag, an dem es geschrieben wurde. Neutra ist nicht nur ein Baumeister im wahrsten Sinne des Wortes, sondern darüber hinaus ein Meister im Denken über das Bauen. In einer Zeit, in der wir glauben, hausgemachte Probleme mit einem Mehr an Technik zu lösen, lehrt Neutra uns einen anderen Blick auf die Dinge. Zum Wesen der Architektur gehört das Sich-Einfügen in größere Zusammenhänge.